万亿蓝海!人民日报再提生物制造,实地探访三家龙头企业!

2025年,官媒对于生物制造的关注越来越具体了。

【SynBioCon】获悉,4月15日,人民日报经济版用接近三分之二的篇幅介绍了生物制造产业的新进展与产业评论。

从概念提出到地方部署再到具体企业,可以看到顶层建筑对于生物制造的谋划正变得越来越具体,也越来越清晰。

官媒盖章 万亿级产业

本期刊物中,中国电子信息产业发展研究院副研究员王旭撰写了题为《生物制造核心产业规模约一万亿元》的文章。

他提到:透明质酸、人工合成淀粉等新兴领域实现与发达国家并跑或领跑,集群效应初步显现。

中国生物制造市场究竟有多大?多家研究机构的报告显示,2023年的中国生物制造市场规模2023年已达4200亿元,未来十年将保持10%以上的高速增长,至2030年有望增加到1.3-2万亿。

虽然生物制造通常与制药相关,但如今的这一产业的范围其实已经非常广泛,涉及能源、材料、食品和农业等领域,包括对化石燃料和传统制造的取代。

文中提到聚焦医药中间体、高性能生物材料前体、生物基平台化合物等“关键少数”发展,在推动大宗产品生产降本增效的同时,着力高附加值、小品种新产品。

而无论布局在哪一赛道,生物制造革命的核心终究是:使用工程生物(酵母、藻类、细菌等)来大规模生产商品,其中“细胞工厂”是关键。

同期的人民日报也以“细胞工厂”为题,从中试平台到关键产品,记录了中国生物制造产业的一道缩影。

建设“细胞工厂” 这三家企业被点名

推动生物制造产业发展,第一步就是搭桥。

文章首先探访了合成生物龙头企业华熙生物所建设的全球最大的中试成果转化平台,该平台投产半年已承接30余项生物制造领域项目,串联起行业上下游。

例如合成生物初创公司中合基因自主开发的‘关键酶’,在中试放大化阶段曾遇到困境,在这里仅用时一个月,就完成了放大测试,成本比预期缩减了90%。

合成生物作为一门前沿技术,高度依赖于研究院&高校的科技成果转化,没有中试,光靠实验室的成果,很难让企业下定决心投资。

数据显示,科技成果经过中试基地验证后的转化成功率可以达到50%-80%,而未经中试基地验证的科技成果,成功率会低于30%。

“技术研发—概念验证—中试熟化—规模制造”通道的逐渐畅通,正在为产业发展铺就坚实的基石。

随后,文章介绍了盈嘉合生的甜菊糖苷与药明巨诺的CAR-T细胞治疗瑞基奥仑赛两项具体的产品。

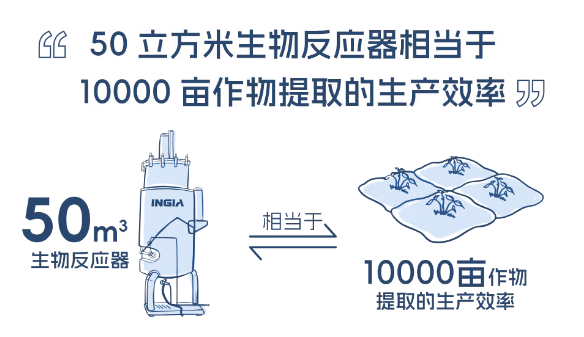

其中盈嘉合生用“细胞工厂”替代耕地,改变了过去甜菊糖苷提取依赖传统种植的困境,是全球仅有四家的FDA GRAS稀有甜菊糖苷成分莱鲍迪苷I(Reb I)获批企业之一,也是其中唯一的中国企业。

据悉,目前全球排名前十的食品饮料公司有7家是盈嘉合生的客户;全球排名前十的食品配料公司,超半数使用该公司产品。

而药明巨诺作为国内细胞治疗龙头,首款产品瑞基奥仑赛注射液已被中国国家药品监督管理局批准三项适应症。

截至目前输注人数已经超过300人,还在布局市场更加广阔的自身免疫领域,目前正在国内开展难治性系统性红斑狼疮的Ⅰ/Ⅱ期研究,预计2026年5月完成。

写在最后:

去年,人民日报等官媒在提及生物制造时仍多半是会议活动(国投生物制造创新研究院揭牌)、院士发言(2024中关村论坛年会)等简单报道。

来到2025年后,能明显察觉到生物制造在政策文件中被赋予更高定位,不仅地方的产业规模持续扩大,对技术应用场景的探索和报告也更深化。

包括底层技术装备创新、中试与产业化、产品市场推广等方面的困境也在反复提及并重视。

有理由相信,今年将是政策与产业协同发力、生物制造实现跨越式发展的关键一年。

参考信息:

智药局及公开信息

说明:

本平台发布仅为了传达一种不同观点,不代表对该观点赞同或支持。如果有任何问题,请联系 15356747796